深秋时节,武汉再次被调至“油画模式”。从昙华林的满地金黄,到东湖枫多山的层林尽染,无数镜头正追逐着这座城市的限定秋色。

然而,季节只是催化剂。眼下,年轻人发挥创意,商家营造消费场景,政府则通过精细的城市规划与建设,共同将“出片”变成一股推动消费、就业和城市形象的新动力。

“出片热”背后,一座城市的“集体创作”正在进行。

“出片”产业链上,有着许多“身怀绝技”的年轻人

“抬头,扇子再斜一点——好!”11月22日,昙华林古城墙前,摄影师阿锐按下快门,身着唐制齐胸襦裙的游客在取景框里嫣然一笑。“从早7时拍到晚10时,战国袍和簪花造型最抢手,妆造师忙得午饭都站着吃。”

这股“出片”热潮催生了一条完整的旅拍产业链。从昙华林主街到山顶的百米路边,聚集了10多家汉服馆、旅拍店、旗袍店。售卖汉服、租赁汉服、古典妆造、汉服旅拍等多样化服务。

从昙华林主街到山顶的百米路边,聚集了10多家汉服馆、旅拍店、旗袍店。图源昙华林历史文化街区

在昙华林辰时摄影店,三百多套汉服挂满整面墙,妆造师会根据顾客选定的服饰设计搭配发饰。“不仅提供雨伞、古扇等道具,还会推荐最适合的取景点。”店长梦锐翻着预约本,“非节假日也天天满档。”

如今在武汉,许多“身怀绝技”的年轻人将审美与技能转化为生产力。

这几天每晚5时,“00后”化妆师甜甜和丈夫大杨都会准时赶往鹦鹉洲长江大桥上工。此前,大杨是影楼摄影师,甜甜是工作室化妆师,后来两人一起辞职做起了全职“打卡点摄影师”。瞄准一个城市热门地标,靠拍照,两人一个月能挣2万多元。

另一位“00后”摄影师点点,则选择了江汉关钟楼,和朋友搭伙全职在这给游客拍照。点点介绍,暑假、节假日等旺季,游客多,照相的人也很多,自己一晚上能拍二三十个游客,挣1000多元。“我们团队3个人平分,平均下来每人一个月能挣1万多元。”

今年5月,瞅准商机的“95后”化妆师李晶晶和朋友合伙在黎黄陂路附近开了一家妆造馆。

10月妆造馆开门营业,主营汉服妆造旅拍生意,不忙的时候也会给黎黄陂路拍照打卡的游客化妆。李晶晶说,开业一个多月,几乎每天都有稳定的进账,除去经营成本,收入还不错。

商家主动创造“机位”,将出片率转化为消费力

11月27日,大学生李萌又从学校赶来汉阳墨水湖畔,打卡这里新开的暗弥咖啡。和同学点了两杯招牌咖啡后,李萌终于如愿“抢”到了落地窗前的位置。这个位置能看到湖水而且光线好,等她摆好姿势,同伴迅速按下快门。“周末来的时候人非常多,连坐的位置都没有,这次特地选了工作日来,没想到人还是很多。”

工作日市民游客到汉阳墨水湖畔暗弥咖啡打卡。记者余睿 摄

“从选址开始,我们就为‘出片’做足了准备。”暗弥咖啡老板介绍,临窗大落地窗座位保证每个角度都能拍到湖,户外的灯光装置在晚上能够给客人拍照增加氛围感,就连店里的桌椅也多选择了拍照好看的咖色系。“开业后我们每天客流不断。”

“在这里,随手一拍都是大片。”专程从汉口赶来打卡的摄影爱好者戴戴说,他已经在小红书上收藏了这家店的三个最佳机位。

如今在武汉,像暗弥咖啡这样精心设计“打卡点”的商业空间正如雨后春笋般涌现。它们通过打造艺术装置、设置主题空间、优化灯光布局,主动创造“机位”,将“出片率”转化为实实在在的客流量和消费力。

工作日市民游客到汉阳墨水湖畔暗弥咖啡打卡。记者余睿 摄

在不同商业体,各类展览、快闪等活动,也频频用颜值吸引着顾客。

11月9日,“100%哆啦A梦&FRIENDS巡回特展”武汉站在武汉恒隆广场开幕,吸引不少人购票观展。该展连续半个月登上猫眼演出榜休闲展览热销榜第一。营业期间,商场快闪店外挤满了打卡拍照的年轻人。

“武汉的商业体非常有意思。”在恒隆广场拍照的游客小毛说,“每个角落都经过精心设计,随便一拍都很好看,我几乎每周都会来探索新的打卡点。”

11月9日,“100%哆啦A梦&FRIENDS巡回特展”武汉站在武汉恒隆广场开幕,吸引不少人购票观展。记者余睿 摄

“现代消费者要的已不仅是商品,更是一种可分享的体验。”湖北大学旅游学院教授胡芬认为,现在武汉的很多商业空间正在从单纯的售卖场所转变为提供沉浸式体验的内容生产地。

城市规划里的“上镜”匠心,藏在每一个细节里

事实上,早在规划、建设之初,武汉就融入了“上镜”的考量。

作为武汉唯一设置电动车专用道的双层公路跨江大桥,杨泗港长江大桥不仅是交通动脉,更是一座美学地标。11月22日,桥上聚集了不少游客,他们背靠栏杆与身后的蓝天白云合影。“我们专程过来拍婚纱,黄色的桥体配上白纱很‘出片’。”一对新婚夫妇说。

中铁大桥院工程师张成东介绍,从武汉长江大桥的“铁灰”到如今的“一桥一色”,每座桥的色彩都经过严格的美学论证,力求与城市天际线和周边环境和谐共生。

今年十一假期,河南游客于璐来到汉阳江滩的大禹神话园,本意是想带孩子感受长江大桥的气势,不想却被对岸的黄鹤楼惊艳到,“真没想到,隔着这么宽的江,还能拍到黄鹤楼,这一趟太值了!”

于璐并不知道,为了守护这份“惊喜”,武汉曾于1990年至2014年间,连续7次编制黄鹤楼视线保护及景观控制规划。这份坚持,目的就是确保黄鹤楼四面可见,城市的历史记忆不被遮挡。

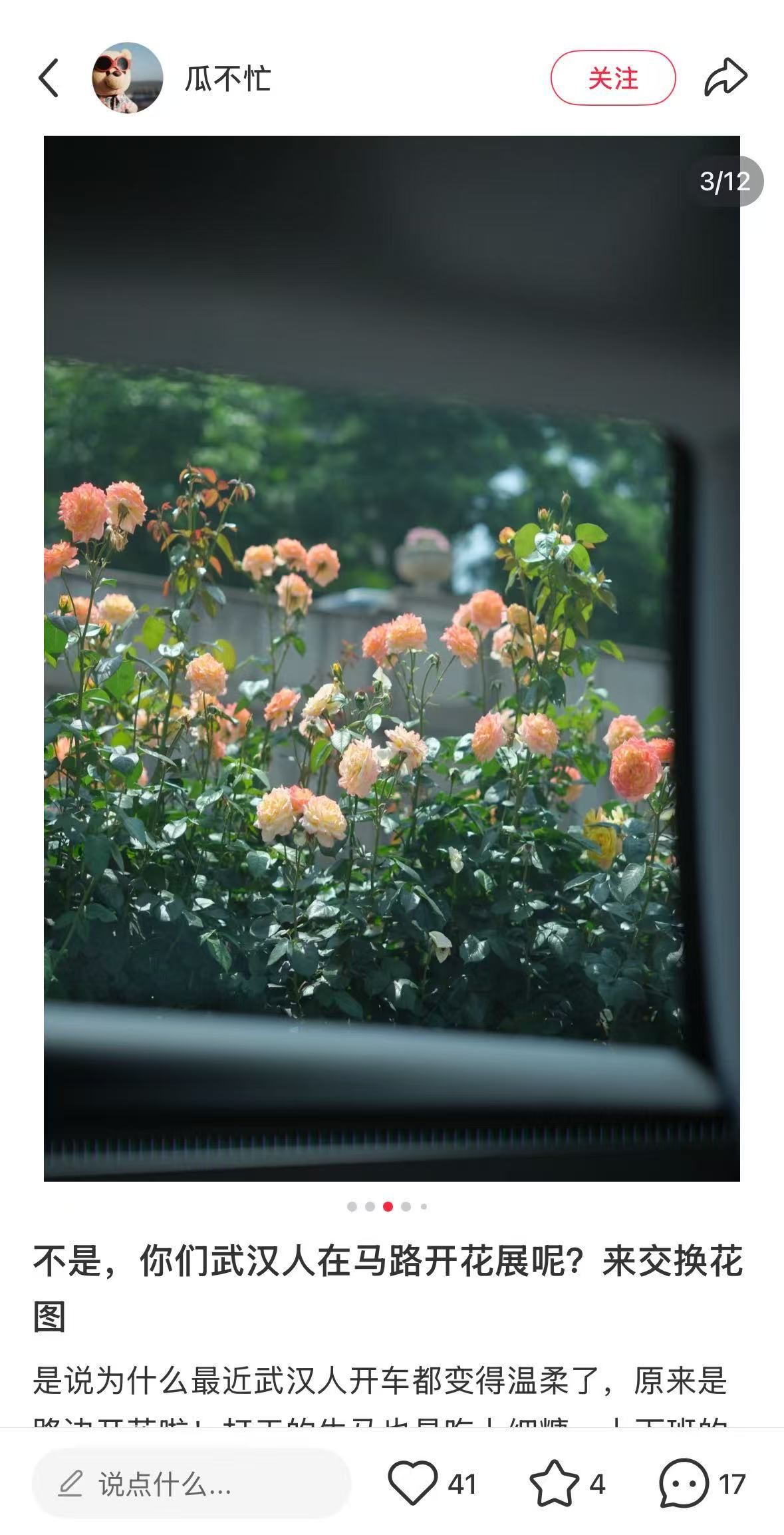

这种对城市空间的精心雕琢,还延伸到了城市的“毛细血管”。2024年7月,武汉市园林和林业局出台《花卉布置和管养导则》,让街头四季有了“色彩剧本”。从春天的樱花到秋日的桂香,这份“会呼吸”的美用实力“圈粉”无数。不少市民、游客自发在城市绿化带前打卡,并在网上发出邀约:“来武汉走花路!”

近日,在社交媒体上,不少市民、游客自发在城市绿化带拍照打卡。图源网络

这种市民和游客的主动参与,在武汉大学网络传播与社会治理研究中心主任李小曼看来,本身就是一种宝贵的“社会资本”。她认为,通过聚焦这些充满亲近感的内容,可以塑造一个可亲近、有幸福感的城市品牌,最终实现将社会资本转化为治理效能,构建一个兼具国际风范与生活气息的大武汉。

每年春天,武汉地铁的“樱花专列”都会成为刷爆社交网络的“出片”主角。它源于网友一句“希望有樱花地铁”的提议,经由市民的集体呼应,最终被武汉地铁付诸实践,成为一张流动的城市名片。

武汉的“出片”,并非偶然。

来源:长江日报

请输入验证码