心电监护仪的波纹渐趋平缓,93岁的于振富枯槁的手仍紧攥着那个印着“档案”二字的旧信封。子女含泪拆开泛黄信纸,颤抖的字迹里藏着最后的赤诚:“将生命最后一月离休费,代缴最后一次党费。”窗台上,一株君子兰在春风中摇曳,恰似60年前她初到原黄冈地区档案馆时亲手栽下的绿苗。2025年3月24日,原黄冈地区档案局首届局长、正县级离休干部于振富在黄冈逝世。这位“兰台赤子”虽已远去,但她的精神将永远激励后人守护历史根脉,传承红色基因。

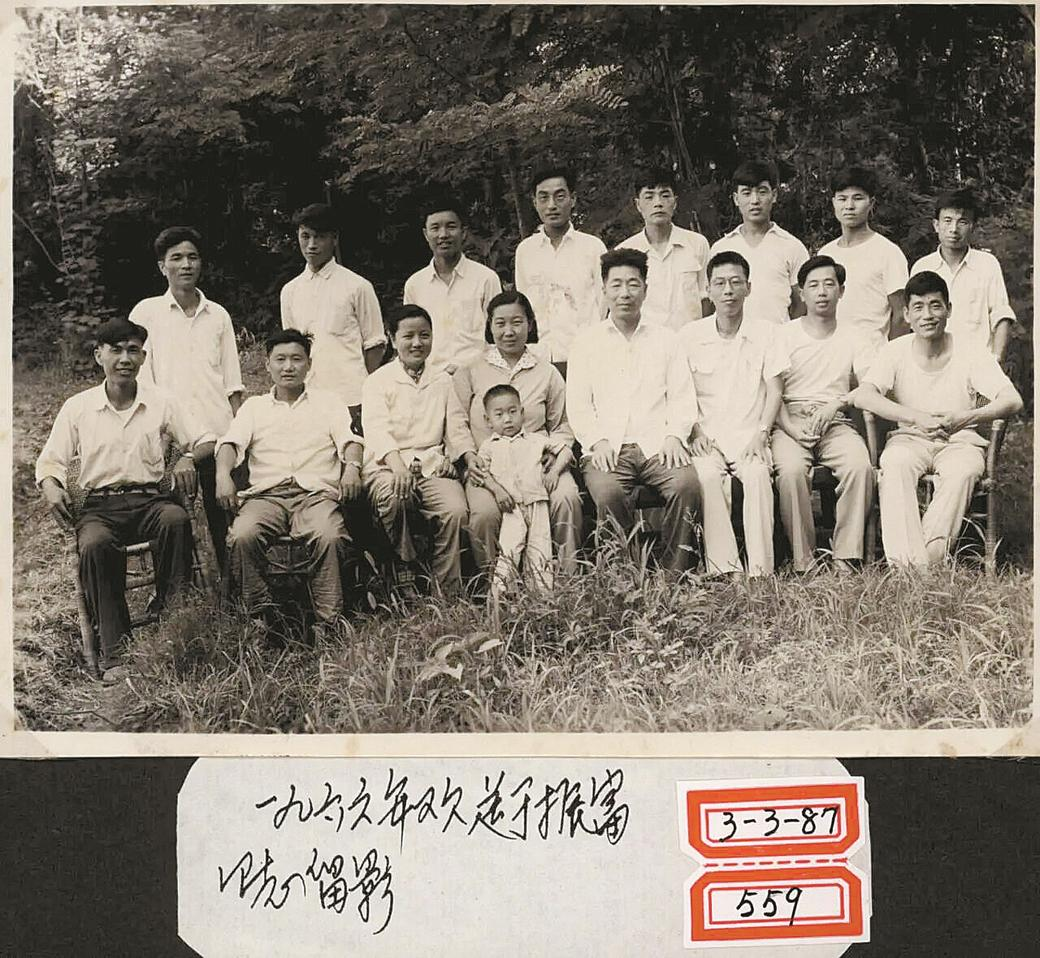

1966年5月欢送于振富(左四)同志合影

1966年5月欢送于振富(左四)同志合影

赤子归黄冈 兰台结此生

“兰台”,这个源自古代典籍库房的称谓,因常置兰花驱虫护卷,成为档案工作的诗意代称,承载着对历史的敬畏与坚守。1949年夏,16岁的黑龙江满族姑娘于振富身着“四野”军装,拒绝了留京工作的机会,怀着“将革命进行到底”的热血,随大军南渡长江。战火硝烟中,她辗转武汉从事机要工作,却在1952年被肺结核病打断了军旅梦想。

两年病床岁月里,党组织的关怀如暖阳驱散阴霾,不仅让她重获健康,更让她光荣入党。“生身父母给予我肉体,是党赋予我政治灵魂。”这份感恩化作坚定信念,当部队动员转业支援地方建设时,她义无反顾背起行囊,奔赴大别山革命老区黄冈,成为地委办公室文书档案岗位的第一代拓荒者。

1958年,于振富获荐进入中国人民大学历史档案系深造。4年苦读让她深知,档案是“国家民族的宝贵财富”,而黄冈这片浸染着烈士鲜血的土地,留存着无数待发掘的珍贵史料。毕业之际,面对北京工作的优厚邀约,她毅然选择重返黄冈:“这里的档案事业刚起步,有太多事要做”。正如她在《寸步不能离开党》中所言:“把全部生命献给党,是我终生的愿望”。

深耕六十载 故纸铸丰碑

初任黄冈地区档案馆馆长时,库房里的档案杂乱无章,10个县档案馆或“铁将军”把门,或“老病号”守摊。于振富心急如焚,带着两名同事顶着酷暑夜以继日地核对、整理,将积存档案一一归位。为扭转全区档案工作困局,她连夜起草《文书档案管理意见》,经地委印发后在全地区推行,为档案工作立起制度标杆。

她深知档案事业离不开硬件支撑,反复向地委争取支持,为每县争取到两三万元专款兴建标准馆库。1985年,丈夫病逝的沉重打击让她几近崩溃,但想到黄冈档案事业正处转型关键期,她擦干泪水重返岗位。那段艰难岁月里,全区档案干部从40余人增至104人,6县建成“第三代”档案馆库,馆藏量近乎翻倍,黄冈档案工作跃上新台阶。

1987年退居二线后,她秉持“无官照样干革命”的信念,又深耕8年完成档案编研、人才培养、积存清理三大任务。时任黄冈地委秘书长宋自重题诗盛赞:“青灯默默催华发,黄卷依依送夕辉。春秋事业董孤笔,一代珠玑百代碑”,恰是她深耕兰台的生动写照。

1988年3月10日,于振富同志在黄冈地区科技档案工作表彰大会上为获奖单位授奖

1988年3月10日,于振富同志在黄冈地区科技档案工作表彰大会上为获奖单位授奖

清风映初心 大爱留人间

入党70余载,于振富始终坚守清廉本色。同事王国泰的研究成果得益于她的指导,想署上她的名字却遭严拒:“我没提供数据,这样是帮倒忙”;熟人托关系为分数不够的子女争取电大名额,她坚持原则劝其复读;亲孙子急需送医,儿媳想借公车,她执意叫出租车——“我要对得起党和人民”,这是她不变的坚守。

生活中的她简朴至极,一辈子住着地委分配的老楼,家中仅有旧沙发、国产电视机等简单家具。但在奉献面前,她却格外慷慨:同事遭遇变故,她捐款捐物;汶川、雅安地震,她捐出整月工资;直到卧床不起,她仍坚持亲自交党费。

这份大爱与无私,在遗嘱中得以升华:藏书资料悉数捐赠档案馆,遗体供医学解剖,丧事从简,骨灰撒入黄冈山水。她用生命践行“把一切献给党和人民”的誓言。

如今,黄冈市档案馆里的万千档案,仍在诉说着这位拓荒者的故事。她亲手栽下的君子兰年年吐绿,正如她用一生诠释的“兰台精神”——坚守初心、敬畏历史、无私奉献。

编辑:吴娅婷 何皎月

请输入验证码